家族が認知症と診断されたあなた。

- 介護ってどうするの?

- 認知症ケアってなに?

- 大変そう…

このようなな疑問はありませんか?

- テレビで大変って言ってたし…

- あんなに穏やかだったのに…

- 妄想したり怒りっぽくなるんじゃ…

認知症の介護って、どうしてもネガティブになってしまいますよね。

でも、安心してください。

認知症ケアには適切な方法があるんです。

この記事では、厚生労働省が提案する認知症ケアの考えと方法を紹介します。

具体的には次の通りです。

- 認知症ケアの基本理念

- 認知症ケアを知るべき2つの理由

- 認知症ケアのポイント6選

- 実際に認知症ケアを実践した方の体験談

- 無理なく続けるために大切な2つのこと

加えて、認知症ケアを経験した方の体験談を紹介します。

これから、認知症ケアが必要なあなたにとって必見です。

この記事を読むことで、認知症のご家族とうまく向き合っていけるようになります。あなた自身が穏やかに過ごすためのヒントもお伝えします。

認知症ケアの基本理念とは尊厳と個性を守る支援

認知症ケアの基本理念は、‟その人らしさ”を守ることです。

「できないこと」や「失敗すること」が増えていく中でも、

‟その人の個性”として寄り添っていくことで、信頼関係を築くことができます。

心を通わせるケアが安心感につながり、病状の進行を抑えるのです。

単に‟お世話をする”のではなく、人生をともに歩むような関わり方が必要となります。まずは、この考え方を理解することが重要です。

認知症ケアを理解すべき2つの理由

認知症ケアについて理解すべき理由は、次の2つです。

以下に詳しく解説していきます。

認知症の方の心をケアすることで安心につながる

認知症ケアでは心をケアすることが重要です。

認知症の方は、記憶力や判断力の低下から、日常生活で不安を感じ混乱しやすいためです。

たとえば、毎日同じ時間に声をかけたり、なじみのある言葉で対応したりするだけでも大きな安心につながります。

適切にケアすることで、不安を和らげ、心穏やかに生活できる時間を増やすことができます。

認知症の介護者の心理的負担を軽減できる

認知症について理解することで介護者の心理的負担を軽減することもできます。

感情的な衝突を避けることができるためです。

認知症を理解しないまま介護をすると、つい叱ったり、無理に言い聞かせようとしてしまいます。

負の感情が伝わり、信頼関係を傷つけてしまうことも。

正しい知識を得て適切なケアの方法を知ることで、感情的な衝突を避けられ、介護する側のストレスも大幅に軽減できます。

介護を「耐え忍ぶこと」ではなく「支え合い」と考えることが大切です。

認知症ケアのポイント6選

ここからは、認知症の方と接する際に意識したい「基本的なケアのポイント」について紹介していきます。

日常の中で意識できることなので、無理のない範囲で取り入れてみてくださいね。

認知症の方のペースに合わせて見守る

認知症の方は、身体機能や判断力が低下し行動や反応に時間がかかります。

家族が急かしたり先回りしてしまうと、本人の自信を失わせたり混乱を招くことも。

できる範囲で見守り「本人のペース」を尊重する姿勢が大切です。

失敗しても責めず、尊厳を守る

失敗を責めずにおおらかな気持ちで向き合いましょう。

否定されることで自信や尊厳が傷つき、かえって症状が悪化することもあります。

認知症の方は、同じ話を繰り返したり、物の場所がわからなくなったりします。

そんなときにも、感情的に責めたり注意したりしないようにしましょう。

受け入れる姿勢がご家族の尊厳を守ることにつながります。

ゆっくりとわかりやすく話す

話すときは、相手の目を見てゆっくりと、短く区切って伝えるように心がけましょう。

難しい言葉や早口で話すと認知症の型を混乱させてしまいます。

認知症の方は、話を理解するために時間がかかってしまいます。

一つひとつ丁寧に話すことで、安心して会話ができるようになります。

気持ちに寄り添い共感する

共感の姿勢も重要です。

認知症の方は、自分の置かれた状況がわからず不安になることがあります。

‟違うよ”と否定するのではなく、‟そう思ったんだね”と共感する姿勢が必要です。

不安な感情に共感することで、‟この人は味方だ!”と安心感を与えることができます。

スキンシップで安心感を伝える

適度なスキンシップで安心感を与えることもできます。

認知症で記憶力が低下しても、肌の感覚は残っていることが多いためです。

手を握る、背中をなでる、肩に触れるなどのスキンシップは、気持ちを伝えるための有効な手段です。

適度にスキンシップをとることで安心感を届けましょう。

安心して過ごせる環境を整える

認知症の方が安心して過ごせる環境整備も必要なケアの一つです。

危険の少ない環境を整えることで、穏やかに過ごせる時間を増やしてくれます。

具体的には次のとおりです。

- 家具の配置をわかりやすくする

- 段差をなくす

- 危険なものを手の届かない場所にしまう

ただし、急激に環境を変えることは、認知症の方を混乱させることがあり注意が必要です。

ご家族をびっくりさせない程度に、少しずつ環境を整えてあげましょう。

認知症ケアを実践した方の体験談

この項目では、認知症ケアの体験談を紹介します。

クラウドソーシングにて認知症ケアをされた方の実体験を募集しました。

結果、2名の方にお話を伺うことができました。

ここでは、次の3項目を紹介します。

ケアを始める前に不安・心配だったこと

認知症ケアを実践する前に不安に感じたこと、心配だったことを教えてください。

私は20代のころ、祖父のケアをしていました。リハビリの仕事をしていたので、ある程度知識がありました。ただ、家族はそうではなく、家族との温度差や理解の違いに不安を感じていました。

祖母に嫉妬妄想が出始め、穏やかだった人格が急変したような状態でケアが始まりました。「この先どのような症状が出るのか?」、「自宅で介護が出来るのか?」と先行きが見えず不安でした。次第に過激な発言が目立つようになり、事件を起こすのではないかと毎日ヒヤヒヤでした。

ありがとうございます。

まとめると

・家族間の考えや知識のギャップ

・先行きへの不安

・危険行動

への不安があったようですね。

大変と感じた場面と工夫したこと

実際に認知症ケアを経験されて大変だったこと、それを乗り越えた方法があれば教えてください。

トイレの失敗でズボンを捨ててしまい、履くものがなくなることもあり、昼夜問わず身内へ電話がかかってきました。そこで、親と叔母の3人で「誰が・どの時間帯を担当するか」を決めて連絡窓口を分担しました。買い物や見守りは介護サービスを積極的に利用し、デイサービスと訪問系サービスを組み合わせ、「毎日数時間おきに必ず誰かが家に訪ねる」体制を整えることで、家族の負担と不安を少しずつ軽くしていきました。

嫉妬妄想があり、危険行動をしないか不安でした。家族が交代で訪問し、祖母を連れ出し、傾聴して気が紛れるようにしていました。その間に地域包括支援センターへの相談、介護保険の手続きなどを進めました。

ありがとうございます。

家族で分担しつつ介護サービスを活用したとのことですね。

これから認知症ケアを始める方へのアドバイス

これから認知症ケアを始める方へ助言があればお願いします。

認知症ケアは、先が見えづらく、「いつまで続くのか」「これで良いのか」と不安になりやすいと思います。自分だけで何とかしようとせず、ケアマネジャーや介護サービスなど外部の力を頼ってほしいです。介護者側にも「自分の時間」と「休む権利」があります。介護者自身の生活や心の健康も守ってほしいです。

認知症の症状も進行の速さも人それぞれのため「この先どうなるんだろう?」と不安になります。不安を一人で抱えずに話しやすい家族や友人などの身近な人、病院や介護サービスの職員に早い段階で相談して欲しいです。一緒に考えてくれる人が増えると不安も負担も軽くなります。

ありがとうございます。

ひとりで抱え込まず、できるだけ複数人で対応することが重要とのことですね。

認知症ケアを無理なく続けるために大切な2つのこと

認知症の方の介護は長期戦です。

どんなに愛情をもっていても、ひとりで抱え込めば心身ともに疲労してしまうでしょう。

ここでは、無理なく認知症ケアを続けるためのヒントを紹介します。

地域の介護サービスや専門家を活用する

地域の介護サービスや専門家に支援してもらうことも有効です。

たとえば、デイサービスや訪問介護、ケアマネジャーへの相談など、使える支援は積極的に活用しましょう。

「頼る」ことは甘えではなく、「継続するための前向きな選択」です

認知症ケアをする介護者がリフレッシュできる環境を整える

介護者の心理的な負担にも配慮が必要です。

介護する人自身が疲れ切ってしまっては、認知症の方をケアし続けるのは難しいです。

ひとりになる時間を作ったり、外出したり、リフレッシュできる環境を整えましょう。

家族や友人に話を聞いてもらうだけでも心が軽くなります。

介護者自身が心理的に余裕のある状態で認知症ケアに臨むことが必要です。

介護者が笑顔でいることは、認知症の本人にもよい影響を与えます。

まとめ:認知症ケアで心穏やかに過ごせる支援を

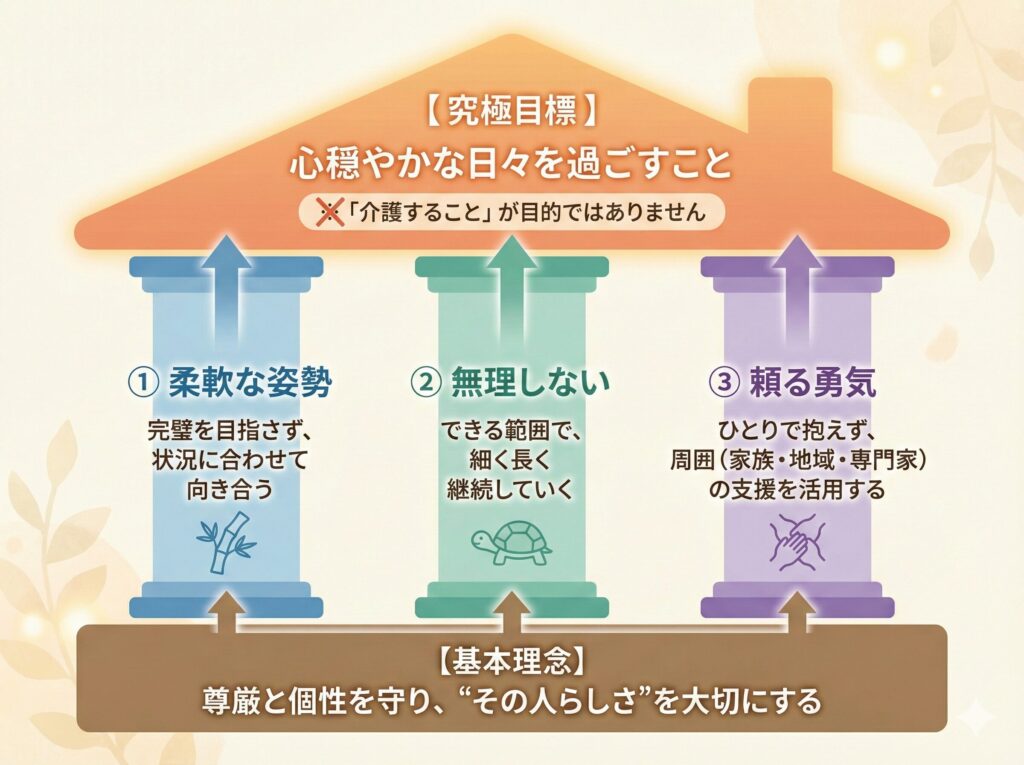

認知症ケアの基本理念は、尊厳と個性を守るために支援することです。

‟その人らしさ”を大切にしながら、柔軟に向き合う姿勢が求められます。

「私がちゃんとしなきゃ!」、「なんでわかってもらえないんだろう…」と思ってしまいがちですが、完璧を目指す必要はありません。

‟できることを無理なく継続していく”ことを意識しましょう。

そして、認知症ケアを無理なく続けるために大切なことはひとりで抱え込まないことです。

家族をはじめ、地域や専門家の支援を受けつつ認知症の方をケアすることで、介護を継続することにつながります。

大切なのは、「介護すること」ではありません。

心穏やかに日々を過ごしていくことです。

始めから全てうまくできるわけではありません。

少しずつ実践して、健やかな人生を過ごしてもらいましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

参考資料

(1) 厚生労働省、認知症ケアの基本的考え方: https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/gaiyo/k2005_13.html

(2) 厚生労働省、認知症ケア法: https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf

コメント